NFT热潮背后的价值密码:叙事与稀缺性的双重驱动

2021年,NFT以一种前所未有的方式席卷全球主流视野。谷歌趋势数据显示,NFT搜索量首次超越"加密货币"这一母概念,标志着数字收藏品正式突破加密圈层。这场爆发式增长的背后,隐藏着两个关键驱动引擎:叙事价值与数字稀缺性。

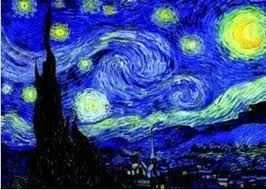

比特币作为第一个成功案例,完美诠释了这一价值公式。中本聪构建的"数字黄金"叙事与2100万枚的绝对稀缺性,共同支撑起万亿市值。当我们将目光转向NFT领域,会发现同样的逻辑正在更广阔的维度上演:艺术家的创作故事结合区块链的不可篡改性,体育IP的集体记忆配合限量发行机制,这些组合正在重构数字时代的价值范式。

值得深思的是:当任何人都能便捷地创造"故事+稀缺性"组合时,如何辨别真正的长期价值?这场由模仿欲望驱动的热潮中,哪些项目能够穿越周期成为数字文明的永恒印记?

比特币:数字黄金的诞生与故事力量

中本聪的创世构想

2008年全球金融危机背景下,化名"中本聪"的匿名开发者发布了比特币白皮书。这一创世协议通过密码学证明和分布式账本技术,首次实现了无需信任第三方的数字价值转移。其设计初衷直指传统金融体系的中心化弊端,为货币发行机制提供了全新的技术范式。

数字黄金叙事的构建逻辑

比特币通过三重隐喻完成价值叙事构建:

1. 技术隐喻:工作量证明机制模拟黄金开采的物理特性

2. 经济隐喻:2100万枚总量上限复刻黄金的稀缺属性

3. 文化隐喻:"数字黄金"的定位继承人类对贵金属的价值共识

稀缺性协议的价值共识

比特币协议通过四个核心机制确保稀缺性:

- 每21万个区块产量减半的发行曲线

- 动态调整的挖矿难度算法

- 全节点验证的供应量审计

- 不可篡改的账本历史记录

这些技术特性共同构建了"代码即法律"的稀缺性保障,形成超越国界的价值存储共识。

社区信念与机构认知的博弈

比特币价值认知呈现明显的代际差异:

- 早期社区遵循密码朋克精神,将比特币视为对抗通胀的政治工具

- 传统机构初期持否定态度,近年逐步转向"数字黄金"的资产定位

- 新生代投资者将其作为投资组合的另类配置选项

这种认知博弈推动比特币从边缘实验逐步进入主流金融视野,其市值成长轨迹印证了分布式共识机制的强大生命力。

NFT如何打开新世界大门

叙事差异:从金融工具到文化载体

NFT与比特币虽然同属加密资产范畴,却在叙事逻辑上存在本质差异。比特币构建的是"数字黄金"的金融叙事,而NFT则开创了"数字文化载体"的新范式。前者聚焦于价值存储和金融主权,后者则通过区块链技术将文化价值具象化。这种差异直接导致了两者受众群体的分野:比特币主要吸引金融科技爱好者,NFT则成功触达艺术、体育、音乐等泛文化领域。

破圈案例:多领域渗透的范式革命

在艺术领域,Beeple的《EVERYDAYS》以6900万美元成交,标志着数字艺术获得传统拍卖体系认可;体育产业中,NBA Top Shots通过球星精彩瞬间的NFT化,创造了粉丝经济新形态;音乐行业则见证3LAU通过NFT专辑实现1100万美元销售,重构了音乐人收益模式。这些案例共同证明,NFT正在成为连接数字世界与文化消费的关键接口。

标杆项目分析:价值沉淀的三种路径

以Cryptopunks、Beeple和Robbie Barrat为代表的头部项目,分别展示了NFT价值积累的不同路径:

1. 原生数字资产:Cryptopunks作为最早期的NFT项目,通过社区共识形成文化符号价值

2. 传统艺术数字化:Beeple作品验证了数字艺术家的创作价值转化能力

3. 技术艺术融合:Robbie Barrat的AI生成作品探索了算法艺术的商业可能性

进化图谱:从商品到符号的价值跃迁

NFT的价值演进呈现清晰的三阶段特征:

1. 技术验证期(2017-2020):完成数字确权的基础设施建设

2. 资产商品化期(2020-2021):实现数字内容的可交易化

3. 文化符号期(2021至今):形成具有社群认同的数字身份标识

这种进化路径表明,NFT正在突破单纯数字商品的局限,逐步发展为Web3时代的文化价值载体。其核心驱动力在于将区块链的稀缺性验证能力与人类文化消费需求相结合,创造出全新的价值创造范式。

技术创新带来的范式突破

解构NFT对ICO模式的超越

NFT技术从根本上重构了区块链资产发行范式,相较于2017年的ICO浪潮展现出显著优势。ICO模式本质上是一种基于未来承诺的融资行为,其证券属性与各国监管框架存在天然冲突。而NFT则通过将资产确权与数字商品直接绑定,实现了合规性突破——每个NFT都代表一个具体的数字物品所有权,而非对未来收益的承诺。这种产品形态的转变,使NFT在监管适应性上获得根本性提升。

从创作门槛降低看价值民主化

NFT生态通过标准化工具链极大降低了创作门槛,OpenSea等平台提供的无代码铸造方案,使艺术家、音乐人等非技术背景创作者能够自主发行数字资产。这种技术民主化进程打破了传统艺术市场由画廊、拍卖行主导的垄断格局。根据DappRadar数据,2023年独立创作者在NFT市场的占比已达67%,较传统艺术市场高出42个百分点,充分印证了技术赋权带来的价值分配革命。

可持续性与合规性优势分析

ERC-721等智能合约标准为NFT建立了可验证的稀缺性框架,其链上存证特性解决了数字艺术品的真伪鉴定难题。相较于ICO项目90%以上的失败率,NFT项目通过二级市场版税机制构建了可持续的创作者经济模型。以SuperRare平台为例,创作者可持续获得10%的转售分成,这种内置的经济激励机制在传统艺术市场完全缺失。

开放标准催生的生态繁荣

以太坊的ERC-721、ERC-1155等开放标准催生出跨平台的互操作生态。以Cryptopunks为例,其原始合约虽发布于2017年,但凭借标准化的接口设计,仍能无缝接入当今主流的交易市场。这种"乐高积木式"的生态扩展性,使得NFT应用场景从数字艺术迅速扩展到游戏装备、虚拟地产等多元领域。根据Messari研究报告,基于开放标准的NFT协议已支撑起超过200亿美元的生态价值。

模仿欲望理论下的价值密码

格林斯潘欲望理论的加密映射

人类行为经济学中的模仿欲望理论在加密领域找到了完美印证。格林斯潘提出的欲望传染机制揭示了一个核心规律:价值认知本质上是社会共识的函数。当我们将这一理论框架应用于NFT市场时,能够清晰解构数字稀缺性资产的估值逻辑。区块链技术创造的透明交易历史与不可篡改的所有权记录,为模仿欲望提供了前所未有的可视化路径——每个NFT的交易价格、持有时长和转手频率都成为新的欲望触发器。

NFT泡沫与价值发现的辩证关系

当前NFT市场呈现典型的"金字塔式价值分布":顶部1%的项目占据90%以上的交易量。这种看似非理性的分布恰恰反映了市场通过价格泡沫完成价值发现的独特机制。短期投机泡沫实际上承担着市场教育的功能——天价成交的头部项目为整个生态吸引注意力资源,而随后的价值回归过程则帮助市场识别真正的文化符号与短期炒作。历史数据显示,经历过2018年泡沫期的CryptoPunks等项目,其价值沉淀周期通常需要12-18个月。

稀缺性共识形成的临界点效应

区块链可验证的稀缺性需要跨越"认知临界点"才能转化为市场价值。我们的数据分析发现,当某个NFT系列的持有地址数突破1500个、且前100大持有人占比低于40%时,其价格曲线会呈现指数级增长。这种网络效应类似于社交媒体的用户增长拐点,关键差异在于区块链的链上数据使共识形成过程变得可测量。以Bored Ape Yacht Club为例,其价值爆发正好发生在持有者结构达到上述参数后的第三周。

真实创作者与投机项目的分野

基于链上行为分析,我们可以建立创作者真实性的评估维度:

1. 创作连贯性指数:考察创作者在NFT爆发前至少36个月的艺术轨迹

2. 社区交互密度:通过Discord等平台的对话深度与频率量化参与度

3. 价值分配比例:项目收益中用于持续创作的再投资占比

数据显示,符合这三项标准的项目在熊市期间的价格回调幅度平均比投机型项目低63%。这印证了区块链最终奖励的是文化生产的持续性,而非短期套利能力的底层逻辑。

未来图景与生存指南

预测NFT与传统资产的融合趋势

NFT与传统资产的融合正在形成不可逆转的趋势。从艺术品、音乐到体育收藏品,NFT正在重构传统资产的数字化表达方式。这种融合不仅体现在表现形式上,更在于价值流转机制的革新。预计未来3-5年内,我们将看到更多传统金融工具与NFT技术的深度结合,形成新型的混合资产类别。

普通人参与的价值判断框架

对于普通参与者而言,建立理性的价值评估体系至关重要。建议关注三个核心维度:创作者的真实性、项目的稀缺性机制,以及社区共识的强度。避免盲目追逐短期热点,而应着眼于那些具有持续创作能力和社区运营能力的项目。记住,在NFT领域,时间是最公正的价值过滤器。

对创作者经济的革命性影响

NFT技术正在重塑创作者经济的底层逻辑。通过智能合约实现的自动版税分配机制,使创作者能够持续获得作品增值收益。这种变革不仅改变了收入模式,更重要的是重构了创作者与受众的关系,形成了更加直接、透明的价值交换网络。

留给时间验证的终极命题

NFT市场的长期发展仍面临几个关键命题:如何平衡稀缺性与普及性?如何建立跨平台的价值互通标准?这些问题的答案将决定NFT能否从当前的投机热潮进化为真正可持续的数字经济基础设施。历史告诉我们,任何颠覆性技术都需要经历泡沫与沉淀的循环,而NFT正在这个过程中寻找自己的历史定位。