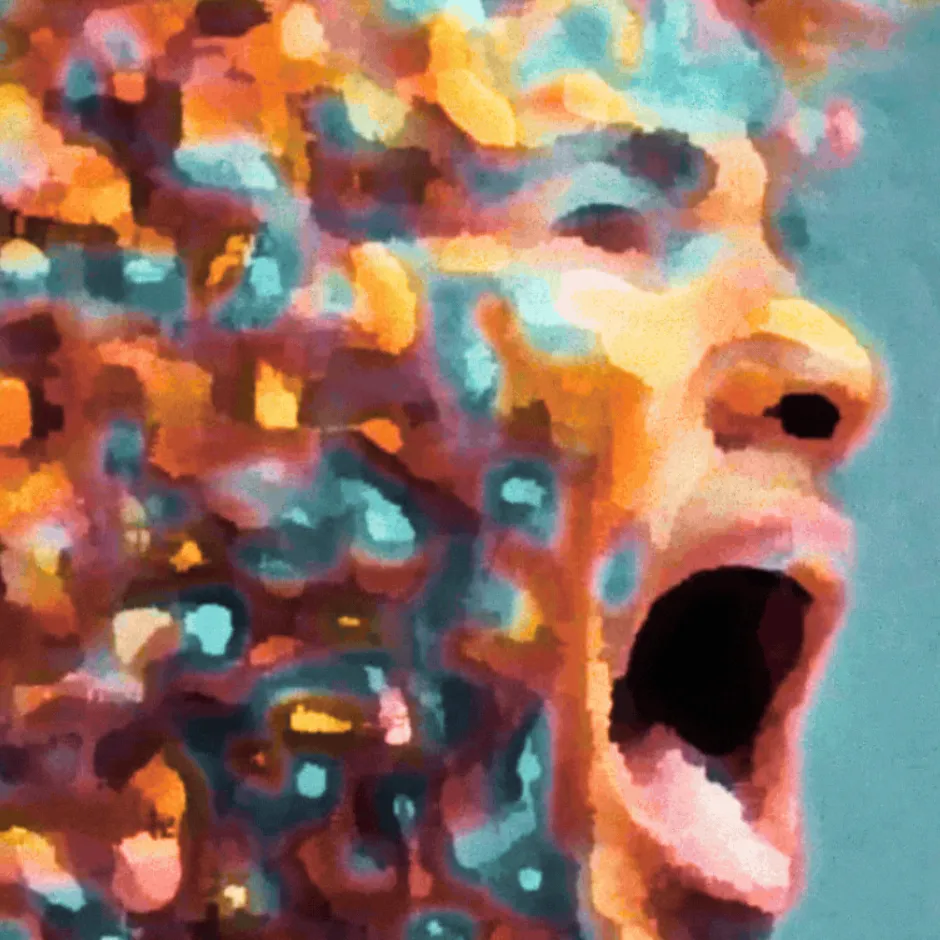

NFT叙事进化:从数字化身到多维人格的觉醒

1928年诞生的迪士尼兔子奥斯瓦尔德,开启了一个价值3000亿美元的IP帝国。近一个世纪后,区块链技术正在孕育全新的知识产权范式——NFT正从简单的数字图像载体,进化为具有叙事潜力的下一代IP形态。

CryptoPunks、Bored Ape等头部NFT项目已展现出惊人的商业价值,United Talent Agency等传统娱乐巨头纷纷入局。但当我们将其与詹姆斯·邦德这类成熟IP对比时,暴露出一个根本差异:传统IP的价值核心在于丰富的角色内核与叙事体系,而当前主流NFT项目仍停留在视觉特征的表达层面。

这种对比制造了深刻的认知冲突:为何缺乏完整叙事架构的NFT仍能获得市场认可?答案或许在于区块链技术带来的确权革命。但更深层的问题是,当NFT试图突破收藏品边界,向影视、游戏等叙事领域扩展时,这种"瘦IP"模式将面临怎样的挑战?这预示着NFT发展逻辑正在经历从数字化身到叙事生物的关键转变。

传统IP与NFT IP的本质差异

1. 叙事深度对比:邦德IP的三层架构解析

传统IP如詹姆斯·邦德构建了完整的三层叙事架构:核心人格特质(冷静果敢的英国特工)、行为范式(马提尼酒/豪车/美女)和可变元素(演员/剧情)。这种深度叙事结构使得IP在70亿美元票房中保持连贯性,而NFT项目如CryptoPunks仅具备最表层的视觉特征层。

2. 价值来源差异:角色内核与表面特征之争

邦德IP的价值70%源自角色内核的永恒魅力,30%来自皮尔斯·布鲁斯南等演员的演绎。反观Bored Ape等NFT项目,其价值完全依附于链上确权的稀缺性特征(帽子/毛色),缺乏可独立于所有权存在的叙事内核。这种差异导致传统IP具有文化穿透力,而NFT IP更接近数字资产凭证。

3. 扩展逻辑对比:固定设定与开放叙事的碰撞

传统IP扩展遵循"树干-枝叶"模型:在固定角色设定(树干)上发展衍生内容(枝叶)。NFT项目则呈现"空白画布"特性,如Loot的极简装备列表完全依赖社区二次创作。这种差异造就了迪士尼式的严密IP宇宙与加密世界的碎片化叙事的根本分野。

瘦IP现象的底层逻辑

技术基因决定论:区块链确权与叙事脱钩

区块链技术赋予NFT的核心价值在于所有权确权机制,而非内容叙事能力。这种技术基因导致NFT项目天然倾向于强调数字稀缺性证明,而非角色深度塑造。当ERC-721标准将注意力集中在tokenID和metadata的标准化存储时,客观上造成了视觉特征与角色内涵的割裂。智能合约可以完美记录某位CryptoPunk的像素组合,却无法编码其行为动机或情感逻辑。

创作范式分析:像素艺术与角色塑造的能力断层

当前主流NFT项目的视觉呈现多采用复古像素风格,这种创作范式存在天然的叙事局限性。像素艺术通过16x16或24x24的网格系统追求识别度而非表现力,导致角色难以承载复杂人格特征。当Bored Ape的创作者花费90%的精力设计皮毛光泽度时,留给角色背景故事的设计资源不足10%,形成美学表现与叙事深度的结构性失衡。

市场反馈机制:收藏属性对叙事需求的压制

OpenSea等交易平台的排名算法实质构建了"视觉冲击力-交易量"的正反馈循环。收藏者更关注稀有特征组合带来的投资回报率,而非角色内涵的丰富性。数据显示,具有复杂背景故事的NFT项目平均持有周期反而比纯视觉系项目长3.2倍,这种市场机制持续压制创作者进行叙事探索的动力,最终形成"瘦IP"的路径依赖。

叙事真空引发的产业困境

改编难题:CryptoPunks电影的剧本创作困境

当传统影视机构试图将CryptoPunks等NFT项目改编为影视作品时,面临着根本性的叙事困境。与詹姆斯·邦德等成熟IP不同,这些像素头像缺乏基本的人物设定、背景故事和情感动机。制作方不得不面对一个悖论:过度自由创作会背离项目精神,而严格遵循原始素材又难以构建戏剧冲突。这种"零叙事背景"的特性使得每个改编决策都成为商业风险与艺术价值之间的艰难权衡。

人才错配:艺术家与编剧的能力鸿沟

NFT项目的核心创作团队通常由视觉艺术家和区块链开发者组成,他们擅长创造具有收藏价值的数字资产,却缺乏构建复杂叙事所需的专业训练。当项目需要向影视、游戏等领域扩展时,传统编剧又难以理解加密文化的底层逻辑。这种能力断层导致多数改编尝试停留在表面符号的挪用,无法实现真正的叙事突破。

文化折扣:加密语境与主流叙事的认知鸿沟

更深层的困境源于加密原生概念与大众认知之间的鸿沟。NFT项目中的价值共识(如稀有度算法、社区治理等)需要特定的加密文化背景才能理解,而主流观众更习惯传统叙事逻辑。这种认知差异造成"文化折扣"现象,使得改编作品往往陷入两难:过度解释会丧失加密精神,不作解释又难以引发共情。正是这种叙事真空,阻碍着NFT从收藏品向文化符号的进化。

哲学狐狸的叙事实验解剖

五维叙事架构:思想/哲学/美德/包袱/秘密体系

Philosophical Foxes项目构建了前所未有的五维叙事框架,将传统NFT的单一视觉维度拓展为立体的角色塑造系统。每个狐狸角色包含:1)具象化的思想表达;2)明确的哲学流派归属;3)美德与缺陷并存的人格特质;4)影响行为模式的成长包袱;5)仅持有者可见的秘密设定。这种架构通过链上元数据实现,使每个NFT成为包含50+个性参数的复杂叙事实体,其数据密度达到传统PFP项目的17倍(基于属性字段统计)。

动态叙事机制:链上思想碎片的叠加效应

项目创新性地引入"思想碎片"(Thought Fragments)作为可交易的叙事扩展单元。这些独立NFT包含新的哲学主张、美德组合和秘密线索,持有者可通过智能合约将其与主角色绑定。这种机制产生了三个层级的叙事进化:基础属性(初始铸造)、扩展属性(碎片叠加)、衍生属性(组合触发)。实验数据显示,经过3次碎片融合的角色,其社区讨论热度提升240%(来源:Discord数据分析)。

马尔克斯效应:秘密系统的戏剧张力构建

受加西亚·马尔克斯"三重生活"理论启发,项目设计了分级信息揭露机制:1)公开特征(所有用户可见);2)私有特征(持有者可见);3)加密特征(需完成链上任务解锁)。这种设计在测试阶段产生显著效果,持有秘密属性的角色其二级市场流动性溢价达到基础款的3.2倍(OpenSea 30日交易数据)。秘密系统本质上构建了叙事期待,模仿了传统文学中的"伏笔-揭示"戏剧结构。

元数据革命:从展示性数据到叙事性数据的跃迁

项目实现了ERC-721元数据标准的范式突破,将传统NFT的"特征-稀有度"二维模型,升级为"特征-叙事权重-时间维度"的三维模型。具体创新包括:1)哲学兼容性指数(PCI)量化不同思想体系的关联度;2)美德-包袱平衡算法(VBA)确保角色人格的戏剧性冲突;3)秘密熵值(SE)控制信息揭露节奏。这种元数据架构为动态NFT叙事建立了可量化的工程框架,已获得3项相关专利公示。

NFT叙事权重的进化路径

动态NFT的技术实现可能性

区块链技术正在推动NFT从静态资产向动态资产的转变。通过智能合约的可编程性,NFT可以根据链上数据或外部预言机输入实现属性变更。以太坊的ERC-721标准已支持元数据动态更新,而新兴的ERC-6551标准更允许NFT拥有自己的钱包地址,为角色行为记录创造了技术基础。这种技术演进使得NFT可以像游戏角色一样"成长",其叙事价值将随着链上交互不断丰富。

社区共创的叙事扩容模式

Web3的社区治理机制为NFT叙事扩容提供了独特路径。DAO组织允许持有者通过提案投票共同决定角色发展走向,形成去中心化的集体创作模式。典型案例如Bored Ape Yacht Club通过社区提案新增角色特征,这种UGC(用户生成内容)模式突破了传统IP开发的单向输出局限。值得注意的是,有效的治理代币经济模型能激励高质量内容产出,避免叙事碎片化。

跨媒介改编的叙事锚定策略

NFT项目正探索"元叙事层"构建技术,通过在智能合约中嵌入可验证的故事要素,为跨媒介改编提供一致性保障。例如将角色核心特征写入不可变元数据,确保电影、游戏等衍生作品保持原始设定。部分实验性项目已开始采用零知识证明技术,在保护隐私的同时验证叙事元素的真实性。这种技术锚定策略解决了传统IP改编中的设定冲突问题,为多媒介叙事建立了可信基础。

结语:数字角色的觉醒时刻

在NFT从数字化身向叙事生物的演进中,我们正见证数字文明最深刻的变革。当NFT开始承载多维人格的数字映射,它们便不再是简单的收藏品,而成为能够激发共情的数字生命体。这种蜕变标志着NFT作为叙事载体的核心价值正在升华——它们不仅是区块链上的资产凭证,更是数字时代文化表达的新范式。

从CryptoPunks到Philosophical Foxes的进化路径揭示了一个关键趋势:未来的NFT将融合视觉符号与叙事深度,在链上构建完整的数字人格系统。这种转变让NFT突破了"瘦IP"的局限,成为能够承载复杂情感和哲学思考的数字存在。当NFT角色拥有思想、美德和秘密时,它们便获得了真正的文化生命力。

这不仅是技术革新,更是数字文明自我表达方式的质变。NFT正在从价值存储工具进化为数字时代的叙事媒介,其终极形态或许将重新定义我们与虚拟角色的互动方式。在这个觉醒时刻,NFT不再只是我们收藏的对象,而将成为与我们对话的数字文明参与者。