Blur与OpenSea之争:NFT艺术价值与金融属性的未来抉择

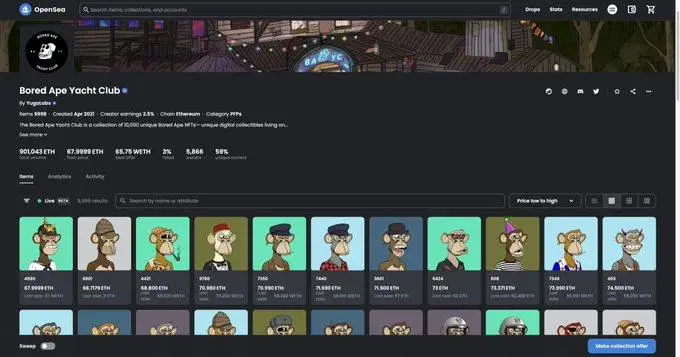

NFT市场正面临艺术价值与金融属性的深层冲突。Blur平台的崛起通过空投激励和零版税政策,在短时间内实现了交易量的爆发式增长,却也引发了行业对NFT本质属性的争议。数据显示,Blur交易量已多次超越传统龙头OpenSea,这种以金融投机为主导的发展模式是否偏离了NFT的初衷?

当Blur将NFT交易简化为价格图表和买卖订单时,我们不禁要问:OpenSea坚持的创作者版税制度和艺术展示模式,是否更能代表NFT技术的长期价值?这场价值之争不仅关乎平台竞争策略,更将决定NFT生态的未来发展方向。

Blur崛起现象解析

Blur平台在NFT市场的快速崛起主要得益于三大核心策略的协同作用:

- 空投激励机制的运作逻辑 Blur通过精心设计的空投预期持续维持市场热度,其激励机制直接关联用户交易行为,形成"交易-奖励-再交易"的正向循环。这种模式实质上是将传统金融市场中的流动性挖矿机制引入NFT领域,通过代币经济刺激短期交易活跃度。

- 零版税政策对交易量的刺激作用 平台采取激进的零版税策略,配合零交易费设计,显著降低了交易摩擦成本。这种政策特别吸引高频交易者和套利者,使得Blur在流动性敏感型用户群体中迅速建立优势。数据显示,该策略实施后平台交易量呈现指数级增长。

- 快速抢占市场份额的市场策略 Blur采取"闪电战"式的市场进入策略:首先锁定核心投机客群,通过金融工具属性强化平台定位;其次利用熊市环境下用户对收益的敏感心理,快速形成网络效应。这种差异化竞争策略使其在6个月内实现交易量对OpenSea的反超。

OpenSea的版税政策变革

面对Blur平台零版税策略带来的市场竞争压力,OpenSea被迫对其长期坚持的创作者版税政策做出重大调整。具体调整包括:自2023年2月起,OpenSea将仅对使用其白名单市场协议的NFT项目强制执行创作者版税,而对于其他项目,版税支付将变为可选。

作为防御策略,OpenSea要求创作者必须在其智能合约中设置代码限制,才能确保其作品在OpenSea平台获得全额版税。这一措施旨在阻止创作者作品在零版税市场(如Blur、Looksrare等)进行交易,从而保护创作者权益。

在妥协方案方面,OpenSea推出了"创作者收益保护计划",为符合条件的创作者提供额外激励。该计划包含:1)对使用OpenSea独家市场协议的创作者给予流量扶持;2)对坚持完整版税支付的收藏品提供平台推荐位;3)建立创作者保护基金,补偿因版税政策调整而受损的优质创作者。这些措施体现了OpenSea在市场竞争压力下,仍试图在商业利益与创作者保护之间寻求平衡。

金融属性争议焦点

Blur平台的崛起引发了NFT市场关于金融属性与艺术价值的深层辩论,其核心争议集中在四个方面:

- 刷量交易引发的市场操控质疑 Blur通过空投激励刺激的交易量增长被业内质疑存在大量刷量行为。数据显示,其部分高额交易存在明显的自买自卖特征,这种人为制造的市场活跃度不仅扭曲真实供需关系,更可能构成市场操纵。有分析指出,近40%的交易量来自重复地址间的对倒交易,这种短期行为正在破坏NFT市场的定价机制。

- 做市商概念的创新性与风险 创始人Pacman提出的"NFT做市商"模式确实为市场提供了流动性创新,但与传统金融市场不同,NFT缺乏标准化估值体系。这种依赖代币激励的做市模式,本质上是通过补贴维持流动性,一旦代币奖励减少,市场深度可能快速萎缩。更值得警惕的是,该模式将NFT完全工具化,削弱了其作为数字资产的独特性。

- Pacman关于市场发展的核心论点 平台方坚持认为金融化是NFT成熟的必经之路,其主张通过专业交易工具和量化策略提升市场效率。但这种发展路径存在明显悖论:当NFT完全沦为金融衍生品时,其区别于FT的核心价值——数字稀缺性与文化认同将彻底消解。

- 艺术属性缺失的批评声音 加密货币KOL Aaron等意见领袖指出,Blur极简的交易界面刻意弱化了NFT的视觉展示,项目描述、创作者故事等文化要素被彻底边缘化。这种设计哲学本质上是用订单簿取代画廊,将文化消费异化为纯粹的价格博弈。数据显示,Blur用户平均停留时间仅为OpenSea的1/3,印证了其"交易即走"的工具属性。

艺术价值VS金融投机

1. Aaron关于NFT本质属性的批判

加密货币KOL Aaron的批评直指NFT行业的根本矛盾。他认为Blur将NFT简化为纯粹的金融工具,完全忽视了其作为数字艺术载体的文化价值。这种批判实际上触及了NFT领域长期存在的身份危机——究竟应该作为艺术收藏的新范式,还是仅仅作为投机性金融产品存在。Aaron强调,Blur的运营逻辑正在系统性消解NFT的文化内涵,这种趋势可能对行业生态造成不可逆的伤害。

2. 用户界面设计的价值导向分析

Blur的UI设计赤裸裸地暴露了其价值取向。与传统NFT市场不同,其界面完全围绕交易数据构建,艺术展示区域被压缩到极致。这种设计语言传递出明确信号:在这里,NFT只是价格波动的数字资产,而非具有审美价值的数字创作。

相比之下,OpenSea等平台仍保留作品展示区、创作者故事等文化元素,形成了鲜明的价值对比。

3. 熊市生存策略与长期发展矛盾

Blur的短期成功建立在熊市特殊环境之上。通过激励短期投机行为,确实快速积累了交易量和用户。但这种模式存在根本性矛盾:当市场回暖时,被金融属性吸引的用户群体可能迅速流失,而真正看重艺术价值的用户早已被排斥。这种涸泽而渔的发展策略,可能使平台陷入"熊市繁荣,牛市萧条"的周期性困境。

4. 新用户引导路径的伦理讨论

关于新用户引导的伦理争议尤为深刻。Blur通过空投机制直接将新用户导入金融投机场景,这种"第一印象"塑造会深刻影响用户对NFT的认知。就像教育领域的"首因效应",初期接触金融化NFT的用户,后续很难建立对数字艺术价值的正确理解。这种用户教育路径的选择,本质上是对行业未来话语权的争夺。

行业生态的未来抉择

NFT交易市场正面临两种发展路径的抉择:以Blur为代表的金融驱动型模式与OpenSea主导的文化价值型模式。这两种模式在目标用户、激励机制和价值主张方面形成鲜明对比。

从市场结构来看,金融导向平台通过做市商机制和交易激励吸引高频交易者,而文化导向平台则更注重创作者权益保护和艺术展示。这种差异化反映出NFT生态中技术创新与文化构建的深层矛盾。

展望未来,NFT空间需要在三个维度寻求平衡:交易效率与艺术价值的平衡、短期投机与长期发展的平衡、金融创新与文化沉淀的平衡。行业参与者应当警惕过度金融化带来的同质化风险,回归NFT作为数字文化载体的本质属性。