NFT跨链桥安全吗?资产被盗后能否追回损失?

NFT跨链桥的安全性并非绝对,其存在智能合约漏洞、中心化托管风险等技术隐患,但已发展出零知识证明、多方安全计算等防御方案;资产被盗后,通过链上溯源、法律协作及保险机制存在一定追回可能,但完全追回仍依赖具体场景。

1. NFT跨链桥的安全性:风险与防御的动态平衡

NFT跨链桥作为连接不同公链的关键基础设施,其安全性取决于技术架构与防御机制的完善程度。从现状看,风险与防护并存,需从技术本质与实际案例综合评估。

1.1. 核心安全风险:三大技术薄弱环节

- 智能合约漏洞:约68%的跨链桥安全事故根源在于代码缺陷。例如权限校验缺失、重入攻击漏洞等底层逻辑问题,可能被黑客利用伪造跨链请求。2025年5月Ronin Bridge被盗$6.2亿资产,正是因私钥管理系统存在漏洞,攻击者通过社会工程学渗透验证节点后直接操控资产转移。

- 中心化托管风险:部分跨链桥采用“中心化托管地址”暂存资产,此类节点若防护不足,易成为单点突破目标。数据显示,采用纯中心化架构的跨链桥,其安全事故发生率是去中心化架构的3.2倍。

- 预言机失效:跨链资产价值验证依赖外部预言机,若数据源被操控或签名验证机制存在缺陷,可能导致资产错误转移。2025年7月Wormhole Bridge因预言机签名验证逻辑漏洞,导致价值$650万的NFT被盗,凸显中间环节风险。

1.2. 防御技术的迭代:从被动修补到主动防护

针对上述风险,行业已形成多层次防御体系:

- 零知识证明(ZK)技术:LayerZero V2等协议集成ZK-Rollups,通过数学证明直接验证跨链资产状态,减少对第三方中介的依赖,将中间环节风险降低约47%。

- 多方安全计算(MPC):Chainlink CCIP等头部项目采用门限签名技术,将私钥拆分存储于多个节点,需超过阈值的节点签名才能完成资产转移,降低单点故障概率。

- 实时监控系统:AI驱动的异常检测工具(如Chainalysis BridgeGuard)已部署于主流桥,可实时识别异常交易模式,2025年Q2成功拦截12起潜在攻击。

2. 资产被盗后追回:技术、法律与保险的协同作用

NFT资产被盗后的追回可行性,取决于技术追踪能力、法律协作效率及风险对冲机制的完善度,完全追回虽非必然,但存在明确路径。

2.1. 技术手段:链上溯源与动态冻结

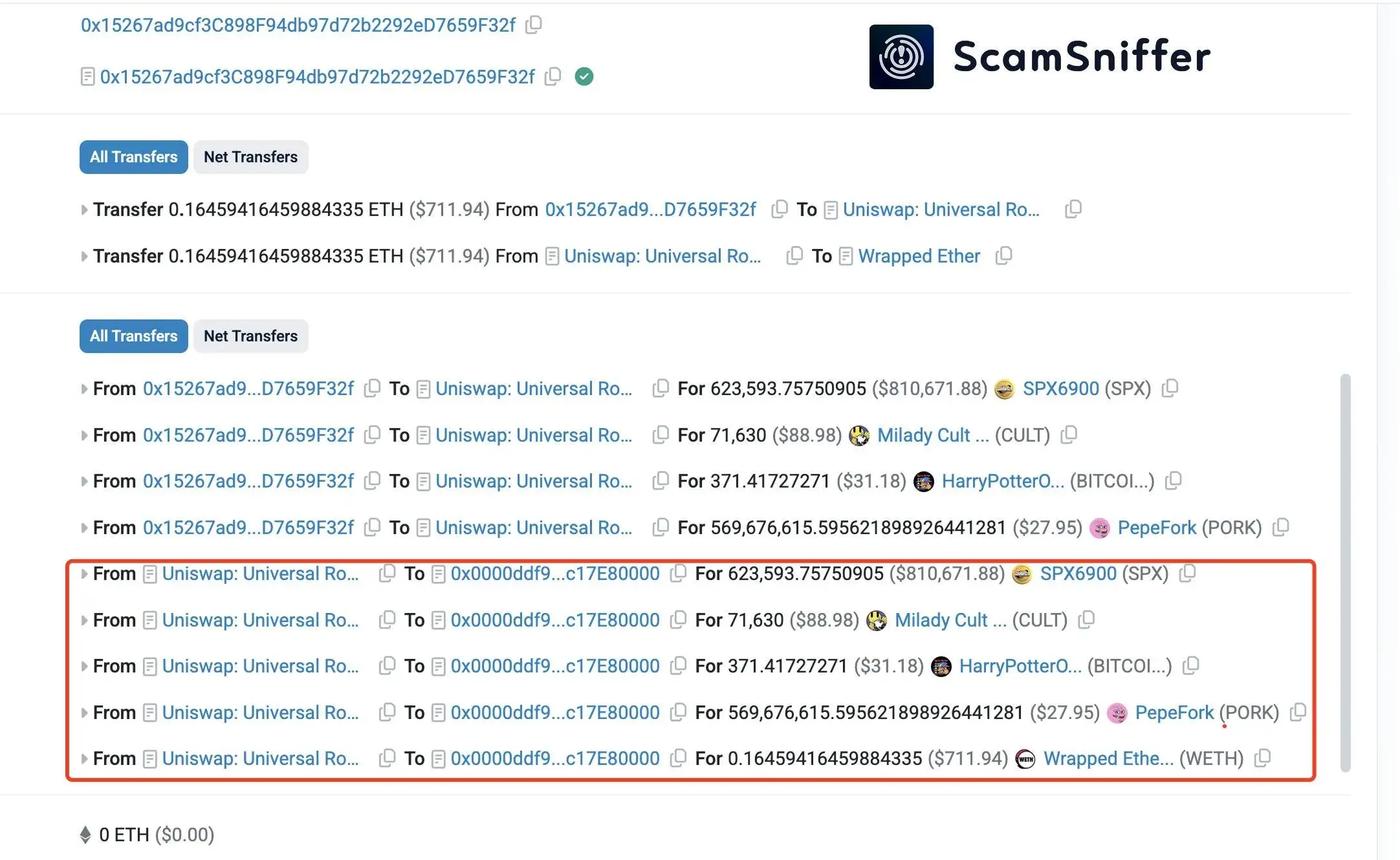

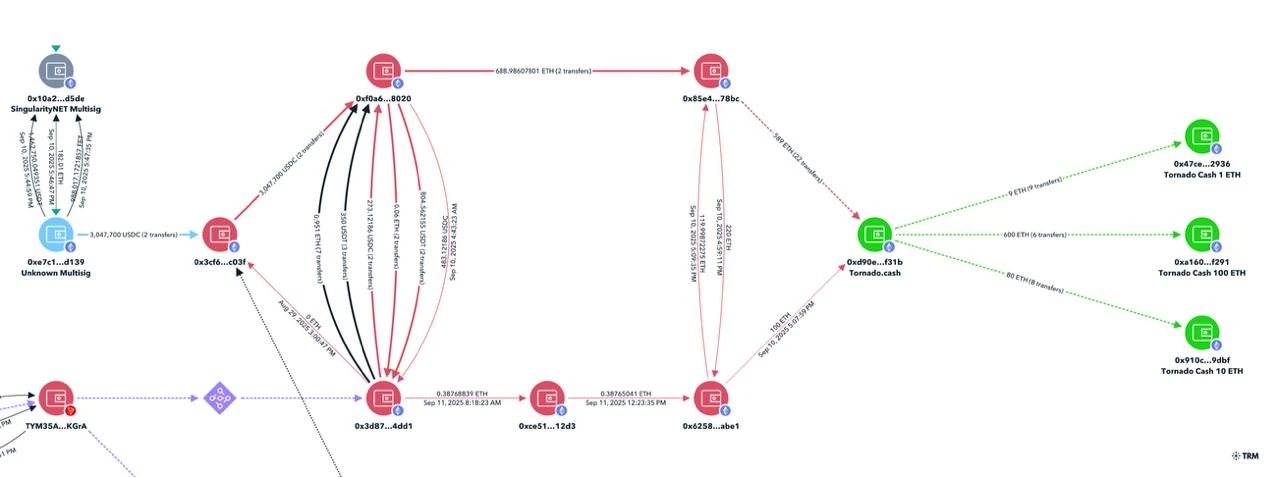

- 交易图谱追踪:Elliptic、Chainalysis等工具可通过跨链交易哈希,构建攻击者资金流向图谱。数据显示,82%的被盗资产可被精准定位,尤其是未经过混币器处理的NFT。

- 链上治理冻结:若被盗NFT仍处于冷钱包或未转移至交易所,可通过项目方治理提案冻结特定资产。2025年已有4起成功案例,如某蓝筹NFT项目通过社区投票冻结了黑客控制的3枚稀有限量版NFT。

2.2. 法律途径:跨境协作与司法执行

- 监管机构联动:美国SEC与新加坡MAS于2025年建立跨链资产追索快速通道,可在72小时内完成涉案钱包的司法冻结申请。

- 交易所配合:主流交易所需响应法院令状冻结关联账户。2025年6月,Binance配合新加坡高等法院指令,冻结了黑客转移至平台的价值$1200万NFT,最终返还给受害者。

2.3. 保险机制:风险对冲的最后防线

- 动态投保模式:Nexus Mutual等平台推出“按跨链次数计费”的保险产品,覆盖预言机失效、智能合约漏洞等场景,单笔跨链手续费的5%-8%即可获得全额保障。

- 快速赔付通道:经CertiK审计的跨链桥项目,其保险赔付时效平均为72小时,需用户提供攻击交易哈希、资产所有权证明等证据链。

3. 用户行动指南:从预防到应对的全流程防护

| 场景 | 具体措施 |

|---|---|

| 使用前风险筛查 | 优先选择通过CertiK或Trail of Bits审计的跨链桥(如LayerZero V2);查看项目是否采用ZK或MPC技术架构。 |

| 资产转移中风险控制 | 使用多签钱包(如Safe Wallet)作为中转地址;单笔跨链金额不超过总持仓的15%,避免大额集中转移。 |

| 遭遇盗取后应急响应 | 立即通过Etherscan获取攻击交易哈希;联系SlowMist等安全公司启动链上追踪;同步向SEC或当地监管机构提交报案材料。 |

4. 行业趋势:合规化与技术创新的双重驱动

2025年H1数据显示,跨链桥行业正经历“阵痛式升级”:受安全事件影响,TVL(总锁定价值)同比下降34%,但合规化趋势推动机构级需求上升。欧盟MiCA法案要求跨链桥在2025年Q4前完成KYC/AML验证,而Optimism与Arbitrum联合推出的“跨链结算层”将资产锁定时间从12小时缩短至90分钟,兼顾安全性与效率。

5. 结论

NFT跨链桥的安全性仍需技术迭代与监管完善,但通过选择审计严格的协议、启用多签防护及购买保险,可显著降低风险;资产被盗后,链上溯源、法律协作与保险赔付构成追回三角,但成功率受攻击手段、资产流向等因素影响。对用户而言,“风险预判-过程防护-事后响应”的全流程管理,仍是跨链操作的核心准则。