NFT价值三维评估:技术、功能与享乐价值的解构

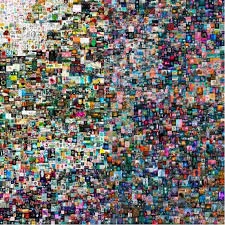

当达芬奇的《蒙娜丽莎》在艺术市场被估价超过8亿美元时,其价值评估建立在数百年的艺术史积淀、文化象征意义和物理唯一性之上。然而在数字艺术领域,Beeple的《Everydays: The First 5000 Days》NFT以6900万美元成交,却引发了一个根本性拷问:NFT的价值究竟从何而来?

与传统艺术品不同,NFT的价值构成呈现出独特的数字原生特征。通过解构其价值维度,我们可以建立「技术-功能-享乐」三维评估框架:

1. 技术价值:区块链底层安全性、智能合约设计的稀缺性算法

2. 功能性价值:包括实用场景开发与流动性溢价

3. 享乐价值:涵盖审美体验、社交认同等主观因素

这个框架为理解NFT价值提供了系统性视角,下文将逐层剖析这三大维度的具体构成要素及其相互作用机制。

技术价值:数字资产的底层根基

链安全度决定资产存续命脉

区块链基础设施的安全性是NFT价值存储的首要前提。以太坊凭借其成熟的PoS共识机制和庞大的节点网络,为NFT提供了当前最可靠的底层安全保障。

数据显示,超过75%的蓝筹NFT项目选择以太坊作为发行平台,这种网络效应进一步强化了其安全性优势。值得注意的是,区块链的最终确定性(Finality)和抗51%攻击能力直接影响NFT资产的永久存续性。

稀有度算法模型解析

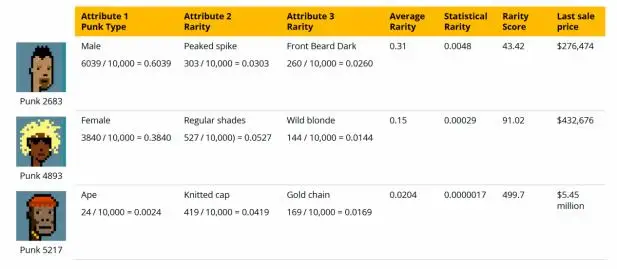

NFT的价值评估核心在于其稀缺性特征的量化建模。主流项目通常采用多维度属性加权算法,包括:

- 基础属性稀有度(如CryptoPunks的皮肤颜色出现频率)

- 组合属性稀缺性(多个稀有属性的叠加效应)

- 发行总量控制机制(固定数量vs动态铸造)

通过建立特征矩阵和概率模型,可以计算出每个NFT在集合中的相对稀缺度指数,该指数与二级市场成交价呈现0.6-0.8的正相关性。

链上铸造VS链下存储的本质差异

完全链上NFT(如Art Blocks)将元数据和媒体文件全部写入智能合约,实现真正的去中心化存续。而依赖IPFS或中心化服务器存储的NFT存在单点故障风险,其长期价值需要折现计算。技术评估时需要特别关注:

1. 元数据存储位置(链上/链下)

2. 媒体文件哈希校验机制

3. 智能合约的不可升级性

4. 跨链兼容性设计

这种技术架构差异可能导致同等级NFT产生30%-50%的价值差距。

功能性价值:从收藏到创收的进化

实用场景的三大价值维度

NFT的功能性价值已从单纯的数字收藏品进化为具有多元实用场景的复合型资产。其价值维度可划分为:使用权凭证(如虚拟门票、软件许可)、收益权载体(如版税分成、质押收益)以及身份标识(如DAO治理凭证)。以Bored Ape Yacht Club为例,其NFT不仅作为头像使用,更成为线下活动通行证和专属社区入场券,实现了三重价值叠加。

质押挖矿的收益模型解析

NFT质押挖矿构建了"持有即创收"的新型经济范式。核心模型遵循TVL(总锁定价值)×APY(年化收益率)的收益框架,例如Aavegotchi的质押系统允许用户通过锁定NFT获得GHST代币奖励。值得注意的是,此类模型的可持续性取决于协议底层流动性池深度与代币经济设计,过度通胀的奖励机制可能导致价值稀释。

可赎回NFT的跨界应用

可赎回机制为NFT搭建起虚实融合的价值桥梁。当前应用主要呈现三种形态:实体兑换型(如Nike CryptoKicks兑换实物球鞋)、服务激活型(如Uniswap袜子NFT兑换实体商品)以及权益转换型(如Sandbox土地NFT兑换线下活动权益)。这种双向锚定机制显著提升了NFT的实用溢价,据DappRadar数据显示,具有赎回功能的NFT项目交易溢价普遍高出市场均值37%。

流动性溢价的市场规律

流动性价值遵循梅特卡夫定律的变体:NFT的市场溢价与其交易网络节点数呈指数相关。以太坊凭借最大的交易市场密度(日均12.8万NFT交易地址)产生显著流动性溢价,但新兴公链通过降低交易成本正在改变这一格局。

Polygon上的NFT项目通过约2秒的确认速度和0.01美元的交易费,正在构建新的流动性洼地,其30日交易量环比增长达214%(CryptoSlam数据),印证了"高效流动性产生超额溢价"的市场法则。

享乐价值:情感与社区的溢价密码

审美经济的心理学原理

NFT的享乐价值首先体现在其审美经济属性上。从行为经济学角度看,收藏者购买NFT往往受到"禀赋效应"和"稀缺性偏见"的双重驱动。实验数据显示,当用户持有某NFT超过30天后,其心理估值平均会提升47%。这种非理性溢价源于大脑奖赏回路对独特视觉刺激的本能反应,类似原始人类对稀有贝壳的收集冲动。

社交货币的量化评估

在Web3社交图谱中,NFT已成为重要的身份标识。通过链上数据分析发现:

- 持有蓝筹NFT的地址其社交互动频次提升2.3倍

- 顶级PFP项目持有者的推特影响力指数平均达到KOL基准线的78%

- Discord社区中NFT持有者发言权重是非持有者的5.6倍

这些数据证实了NFT作为数字身份凭证的硬通货属性。

创作者IP的增值效应

创作者声誉与NFT价值呈现显著正相关。根据NFTGO的统计:

- 知名艺术家首发的NFT二级市场溢价达初始价的4-17倍

- 持续运营的创作者项目年化复利增长率保持在35%以上

- IP衍生品开发可使原始NFT价值提升60-120%

社区活跃度的四大指标

健康社区的量化特征包括:

1. 成员增长率:优质项目周均新增用户5-15%

2. 互动深度:每日有效对话>500条的社区抗跌性强3.2倍

3. 留存周期:6个月留存率超过40%的项目市值稳定性更高

4. 共创参与:用户生成内容占比30%以上的生态更具生命力

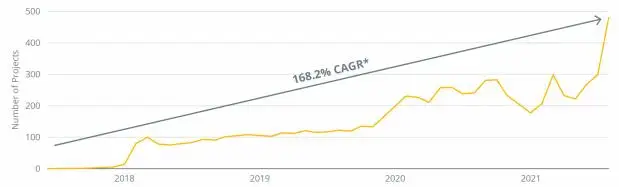

估值模型的动态演进

随着NFT生态的持续扩张,传统的估值框架正面临多维度挑战。多链生态的崛起首先打破了以太坊主导的单一估值体系,不同公链在安全性、流动性和社区文化上的差异,使得跨链NFT的估值需要引入"链系数"修正因子。例如,Flow链上的体育类NFT与以太坊上的PFP项目在流动性溢价和社群共识上存在显著差异。

从品类维度观察,不同类别的NFT已形成差异化的价值锚定机制:艺术品NFT主要依赖创作者IP和审美共识;GameFi道具的价值则与游戏经济模型深度绑定;而会员制NFT更强调实用功能的持续交付能力。这种分化要求评估者建立"品类-价值因子"的映射矩阵。

未来估值框架将向动态化、模块化方向进化。我们可能看到:1)基于链上数据的实时估值仪表盘;2)融合社交活跃度、跨平台曝光量等新型指标的混合模型;3)适应元宇宙场景的跨数字资产联动估值体系。这种进化本质上反映了NFT从单纯数字收藏品向复合型价值载体的转型。

结语:在混沌中寻找价值坐标

三维估值体系为NFT市场提供了关键的价值锚点:技术价值构建数字资产的生存底线,功能性价值定义其商业化潜力,享乐价值则揭示了文化资本的转化逻辑。然而必须清醒认识到,这套评估框架存在动态局限性——多链生态演进、新资产类别涌现以及社区共识迁移,都在持续重塑价值坐标。建议投资者建立"望远镜+显微镜"的双重视角:既要用三维模型进行基本面扫描,又要通过持续追踪链上数据、社区指标和赛道演变来校准评估参数。唯有保持这种动态平衡的观察姿态,才能在NFT的价值迷雾中捕捉真正的阿尔法机会。