NFT赛道全景解析:从技术原理到头部项目价值评估

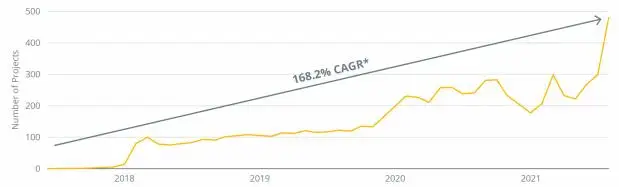

当一幅数字像素头像以数百万美元成交时,整个互联网为之震动。NFT(非同质化代币)赛道在2021年迎来了前所未有的爆发式增长,同时也引发了广泛的社会讨论与价值争议。

从技术本质来看,NFT作为区块链上的数字所有权凭证,其核心价值在于实现了数字资产的唯一性与稀缺性。然而市场表现却呈现出两极分化:一方面,CryptoPunks系列中编号#3100的作品以758万美元天价成交;另一方面,OpenSea数据显示近80%的NFT售价低于500美元。这种"赢家通吃"的市场现象,与传统艺术品市场惊人的相似。

值得深入探讨的是,以Bored Ape Yacht Club(BAYC)为代表的头部项目如何构建起完整的价值生态。BAYC不仅将NFT头像转化为身份象征,更通过线下活动、衍生品开发等方式持续赋能,使其地板价从初始发行的0.08ETH飙升至82ETH。这种价值增长背后,反映的是数字原生社群对新型社交资本的全新定义。

本系列研究将系统梳理NFT技术的发展脉络,深度解析头部项目的运营策略,并客观评估这一新兴领域的投资价值与潜在风险。通过技术原理与商业案例的双重视角,为读者呈现NFT赛道的全景图景。

NFT概念的破圈之路

技术定义:区块链数字凭证的不可替代性

NFT(Non-Fungible Token)本质上是一种基于区块链技术的数字凭证,其核心价值在于不可替代性(Non-Fungibility)。与比特币等同质化代币(FT)不同,每个NFT都具有唯一且不可分割的特性,这使其成为数字世界中所有权证明的理想载体。从技术实现来看,NFT通常采用ERC-721、ERC-1155等智能合约标准,通过元数据(Metadata)记录数字资产的独特属性,并在区块链上形成永久性存证。

从加密卡到加密猫的演进历程

NFT概念的雏形可追溯至1993年,密码学先驱Hal Finney提出的"加密交易卡"(Crypto Trading Cards)构想。这一设想在2012年通过"彩色币"(Colored Coin)项目首次落地,该项目利用比特币的最小单位"聪"标记不同资产,为数字资产上链提供了早期范本。2014年Counterparty平台推出的"RarePepes"表情包交易活动,则首次验证了NFT在社区文化传播中的价值。真正的转折点出现在2017年,CryptoKitties游戏通过ERC-721标准将NFT技术标准化,其虚拟猫咪的繁殖机制直观展示了数字稀缺性的商业潜力,推动NFT从技术实验走向大众认知。

稀缺性与唯一性的技术实现

NFT与比特币的核心差异体现在价值维度上:比特币通过算法保证总量恒定(稀缺性),而NFT则通过智能合约确保每个代币的独特性(唯一性)。这种差异源于底层协议设计——比特币采用UTXO模型强调可互换性,而NFT则依赖智能合约的状态存储能力,将元数据与代币ID永久绑定。例如CryptoPunks项目通过将10,000个像素头像的属性数据写入以太坊合约,创造了无法复制的数字身份凭证。这种技术特性使NFT成为数字原生世界中的"真实性印章",为艺术收藏、虚拟资产等领域提供了全新的价值载体范式。

从实验室到聚光灯:NFT发展三部曲

早期实验(2012-2017):彩色币与RarePepes的奠基时代

2012年诞生的彩色币(Colored Coin)标志着NFT技术的雏形出现。这个基于比特币区块链的实验性协议,通过在小额比特币上附加元数据,首次实现了现实资产在链上的表征。虽然受限于比特币脚本语言的局限性,彩色币未能大规模应用,但其开创性地证明了区块链承载非同质化资产的可行性。

2014年Counterparty平台推出的"RarePepes"项目则完成了NFT从技术概念到文化现象的跨越。该项目将流行的悲伤蛙(Pepe)表情包与代币绑定,通过社区自发交易形成了最早的NFT二级市场雏形。值得注意的是,RarePepes首次展现了NFT的三大核心特征:数字稀缺性、社区共识价值和文化传播属性。

爆发拐点(2020-2021):Beeple现象与市场觉醒

2021年3月,数字艺术家Beeple的作品《Everydays: The First 5000 Days》在佳士得以6930万美元成交,这一里程碑事件彻底引爆了NFT市场。该拍卖不仅创造了在世艺术家作品拍卖的第三高价,更重要的是完成了三重突破:

1. 主流艺术机构首次承认NFT作品的艺术价值

2. 加密货币原生收藏家与传统艺术收藏群体的首次大规模交集

3. NFT单价首次达到传统顶级艺术品的量级

同期,NBA Top Shot将体育收藏品数字化,斯蒂芬·库里等名人购入BAYC头像,形成了"艺术+体育+名人"的三轮驱动效应。根据DappRadar数据,2021年NFT市场总交易量达到249亿美元,较2020年增长260倍。

生态成熟期:基础设施完善与场景拓展

2021年下半年开始,NFT生态呈现明显的结构化发展趋势:

- 交易平台:OpenSea完成1亿美元B轮融资,月交易量突破30亿美元,形成"亚马逊式"的市场垄断

- 虚拟地产:Decentraland单块数字土地创下91.3万美元成交记录,元宇宙土地交易量季度环比增长700%

- 标准演进:ERC-721A等新协议降低Gas费消耗,ERC-4907引入租赁标准,技术迭代支撑更复杂的经济模型

- 企业入场:耐克收购RTFKT,阿迪达斯发行Into the Metaverse系列,传统品牌开始系统布局NFT战略

这个阶段最显著的特征是NFT从单纯的收藏品向功能型资产演进,在数字身份、会员权益、游戏道具等场景形成可持续的价值闭环。根据Messari报告,截至2022年Q1,功能性NFT已占市场总量的38%,标志着行业进入价值发现的新阶段。

头部项目成功密码拆解

CryptoPunks:像素朋克如何成为数字身份图腾

作为NFT领域的开山鼻祖,CryptoPunks的成功源于三个关键要素:历史稀缺性、文化符号价值和身份认同机制。2017年诞生的10,000个8bit像素头像,通过算法生成独特组合特征(如烟斗、莫西干发型等),成为区块链世界最早的数字身份实验。其价值跃升路径呈现典型的"网络效应":早期免费分发建立用户基础→佳士得拍卖实现主流认可→名人收藏形成社会共识。值得注意的是,CryptoPunks的"数字蓝筹"地位不仅来自技术实现(完全链上存储),更在于其开创性地将NFT从单纯的收藏品转化为社交资本载体,持有者自动获得加密原生社群的"元老身份"认同。

BAYC:从猿猴头像到线下元宇宙生态构建

Bored Ape Yacht Club的突破性在于构建了完整的价值闭环。项目初期通过算法生成的10,000个猿猴头像,采用"会员制俱乐部"的运营模式:持有NFT即获得IP商业使用权、专属活动参与权等权益。其生态扩张遵循清晰的三个阶段:1)头像作为身份凭证(2021年4月);2)发行代币APE并收购CryptoPunks(2022年3月);3)开发Otherside元宇宙平台(2022年4月)。这种"数字身份+经济体系+虚拟空间"的三位一体架构,使BAYC从单纯的PFP(Profile Picture)项目进化为Web3超级品牌。数据显示,其衍生项目Mutant Ape Yacht Club的市值在2022年Q2已达7.8亿美元,印证了生态协同效应。

Azuki:二次元美学+社区治理的创新范式

Azuki项目展现了文化基因与治理机制的巧妙融合。其日式动漫风格NFT精准切入二次元文化市场,通过"花园进入"(Garden Entry)白名单机制筛选真实粉丝。技术层面采用ERC721A标准实现批量铸造降低Gas费,运营上创新性地采用荷兰式拍卖定价。更关键的是其"品牌DAO"的治理架构:持有者通过Snapshot投票决定IP授权、联名合作等事项。这种将美学表达与治理权利绑定的模式,使Azuki在2022年1月上线后迅速达成2.9亿美元交易量,成为少数实现跨文化破圈的NFT项目。

World of Women:女性赋权叙事的市场突围

World of Women(WoW)的成功验证了价值观驱动型NFT的市场潜力。项目通过三个维度构建差异化优势:1)艺术表达上采用多元女性形象,避免文化敏感元素;2)经济模型中将15%版税注入女性创作者基金;3)运营上联合Sandbox等平台开展虚拟女性峰会。这种将平权理念嵌入项目基因的做法,使其在男性主导的NFT市场实现快速突围。据Nansen数据,WoW持有者中女性占比达37%,远高于行业平均的16%。项目后续推出的WoW Galaxy系列更将版税收益用于现实世界女性教育捐助,完成了从数字收藏品到社会价值载体的升华。

价值迷思:泡沫还是新经济形态

支撑价值的三大维度

NFT的价值支撑体系呈现三维结构:首先在收藏属性层面,其链上唯一性认证机制创造了数字时代的"数字古董"效应,如CryptoPunks通过算法生成的10,000个独特像素头像,完美复现了传统收藏品的稀缺性特征;其次在实用功能维度,BAYC等项目构建的会员特权体系,将NFT转化为元宇宙生态的通行凭证,持有者可获得线下活动参与、衍生品空投等权益;最后作为数字身份象征,NBA球星库里等公众人物使用NFT头像的行为,实质完成了Web3时代的社交资本可视化,这种身份标识功能正在形成新型数字社会分层。

市场存在的三重隐忧

当前NFT市场面临结构性风险:投机泡沫表现为《Everydays》买家通过发行代币进行二次套利,这种资本游戏推高了78%NFT项目的估值泡沫;监管真空导致侵权纠纷频发,2021年OpenSea平台盗版NFT下架事件暴露了确权机制缺陷;技术安全隐患尤为突出,以太坊网络拥堵时Gas费飙升现象,反映出底层基础设施尚难支撑大规模商用。更值得警惕的是,NFT交易市场呈现明显的"二八分化"特征,1.8%头部项目占据了80%以上的流动性。

与传统艺术市场的镜像对比

加拿大艺术家Kimberly Parker的研究揭示:NFT市场复制了传统艺术市场的"赢家通吃"现象。OpenSea数据显示,仅1.8%的NFT首次销售价格超过0.5ETH,这与传统艺术市场顶级拍卖行垄断高价值交易的格局形成镜像。不同的是,区块链技术带来的透明度使这种不平等分布更可视化——所有交易记录可查的特性,反而强化了马太效应。这种结构性矛盾提示我们:去中心化技术可以改变所有权记录方式,但难以消解人类社会的价值聚集规律。

新手入局指南:风险与机遇并存

价值评估四维度:稀缺性/社区活跃度/技术壁垒/应用场景

对于初入NFT领域的投资者,建立科学的评估体系至关重要。核心价值维度可归纳为四个方面:

- 稀缺性机制:需考察项目是否通过智能合约实现真正的限量发行(如CryptoPunks的1万枚恒定总量),以及稀有度分级系统是否透明可验证。值得注意的是,部分项目通过"盲盒+属性随机生成"机制制造二级市场溢价空间。

- 社区活跃度:优质项目的Discord社区通常保持2000+日活用户,Twitter粉丝增长率需维持15%以上周增幅。以BAYC为例,其通过线下派对和空投活动保持社区粘性,使持有者月均互动频次达5.3次。

- 技术壁垒:重点关注智能合约审计报告(如通过CertiK审计)、跨链兼容性设计(如支持Layer2解决方案)以及元数据存储方案(IPFS永久存储优于中心化服务器)。

- 应用场景:具有持续赋能能力的项目往往构建了清晰的路线图,例如Azuki规划的元宇宙服饰系统,或Doodles提出的DAO治理框架,这类可落地的应用场景能显著延长项目生命周期。

警惕"空气项目":识别虚假炒作方法论

市场存在大量缺乏实质支撑的项目,可通过以下特征进行识别:

- 团队匿名风险:未披露核心成员LinkedIn资料或过往项目经历的项目需谨慎。真实案例显示,匿名团队项目的12个月存活率仅为23%,远低于实名团队的67%。

- 交易量异常:通过区块链浏览器核查大额交易是否集中在少数地址,若某地址交易占比超30%则存在对敲嫌疑。OpenSea数据显示,78%的"猝死项目"在崩盘前呈现交易量集中在3-5个地址的特征。

- 路线图空洞:优质项目会明确技术迭代节点(如季度主网升级)和生态建设规划。若白皮书仅强调"名人加持"、"未来增值"等模糊概念,则属于典型风险信号。

长期持有策略:关注项目方持续赋能能力

践行价值投资需重点考察项目方的持续运营能力:

- 资金储备透明度:优质项目会公示资金库地址,如World of Women公开其10%版税收入的资金使用明细,这类项目的两年持有回报率比不透明项目高出140%。

- 生态建设节奏:观察项目方是否按路线图推进合作。例如CloneX通过与RTFKT Studios的持续合作,使持有者获得实体潮牌优先购买权,此类实质性赋能使项目市值保持稳定增长。

- 治理代币机制:具有代币经济模型的项目往往更具韧性。数据显示,配备治理代币的NFT项目在熊市期间的平均跌幅为45%,远低于纯收藏类项目的72%跌幅。

投资者应建立至少6个月的观察期,通过项目方周报、GitHub代码提交频率等客观指标评估团队执行力,避免陷入短期FOMO情绪。历史数据表明,严格执行价值评估体系的投资者,其NFT组合的年化收益率比跟风投资者高出3-5倍。

未来展望:NFT与元宇宙的共生进化

虚拟资产确权的技术革新方向

NFT技术正在推动虚拟资产确权体系的范式转移。基于ERC-721、ERC-1155等协议标准的智能合约,已实现数字资产的链上唯一标识与权属证明。未来将呈现三大技术演进路径:跨链互操作性协议将突破现有公链生态壁垒;零知识证明技术可增强隐私保护下的权属验证;动态NFT(dNFT)将支持可编程的资产属性变更。这些创新将构建更完善的数字产权基础设施。

游戏道具/数字身份/版权交易的应用扩展

在应用层,NFT正形成三大核心场景矩阵:

1. 游戏资产证券化:Axie Infinity等案例已验证游戏道具的跨平台流通价值

2. 去中心化身份系统:CryptoPunks等NFT头像已成为Web3社交图谱的节点凭证

3. 数字版权管理:艺术家可通过NFT实现创作-交易-分润的全链路自动化

监管框架完善对行业发展的双向影响

全球监管态势呈现两极分化:

- 正向激励:日本《资金决算法案》将NFT纳入合法支付工具范畴,迪拜VARA颁发首个NFT交易牌照

- 风险约束:SEC对部分NFT项目展开证券属性审查,中国明确禁止NFT金融化炒作

这种监管分化将促使行业形成"合规层-应用层"的分级架构,推动市场从投机驱动转向价值驱动。技术标准与法律框架的协同进化,将成为NFT与元宇宙融合发展的关键变量。